Dossier

Es sind die Hormone!

Sie entscheiden über unsere Energie, unser Wachstum, unsere Libido: die Hormone. Endokrinologin Anna Lauber-Biason erklärt, warum eine einzelne Blutentnahme nichts über unseren Hormonhaushalt aussagt, wieso nicht nur trans Männer Testosteron bekommen – und wie uns Nachtarbeit krank machen kann.

Anna Lauber-Biason, Sie befassen sich seit Jahren mit der Erforschung von Hormonen – woher kommt diese ungebrochene Leidenschaft?

Das war eher zufällig – oder sagen wir: schicksalhaft. Im ersten Jahr meines Medizinstudiums wurde meine Mutter krank. Sie hatte eine Hormonstörung bzw. einen Überschuss an einem bestimmten Hormon. Ich war fasziniert davon, wie komplex und entscheidend diese Prozesse sind. Aus einer schwierigen persönlichen Situation ist eine Leidenschaft entstanden. Seither begleitet mich das Thema durch meine gesamte Karriere.

Wo liegt heute Ihr Fokus im Bereich der Hormonforschung?

Mein Hauptforschungsthema ist die Geschlechtsentwicklung – also, wie sich verschiedene Geschlechter biologisch entwickeln, mit besonderem Fokus auf hormonelle Prozesse.

Was kann man aus dem Blut über Hormone herauslesen?

Sehr viel. Das Blut ist für uns Endokrinolog_innen die wichtigste Quelle, um hormonelle Zustände zu erfassen. Man kann ein sogenanntes «hormonelles Profil» erstellen und sehen, ob eine Person zu viel oder zu wenig eines bestimmten Hormons produziert. Viele Diagnosen beginnen mit einer einfachen Blutentnahme.

Welche Hormone zirkulieren denn im Blut – und welche Aufgaben haben sie?

Es gibt einige! Und sie übernehmen ganz unterschiedliche Aufgaben im Körper – Hormone sind sozusagen die Kommunikationsmittel zwischen den Organen. Ein bekanntes Beispiel ist Insulin, das den Blutzuckerspiegel senkt. Glukagon macht das Gegenteil, das hebt den Blutzucker wieder an. Dann haben wir Adrenalin und Noradrenalin, die werden in Stresssituationen ausgeschüttet und sorgen dafür, dass der Herzschlag schneller wird und der Blutdruck steigt. Cortisol ist auch ein Stresshormon, aber eher für langfristige Anpassungen zuständig. Schilddrüsenhormone wie T3 und T4 regulieren den Stoffwechsel – also wie schnell unser Körper arbeitet. Bei den Sexualhormonen sind Östrogene und Progesteron wichtig für den Zyklus und eine mögliche Schwangerschaft, Testosteron spielt eine Rolle bei Muskelaufbau und Libido. Dann gibt’s noch LH und FSH, die steuern die Reifung von Eizellen und die Hormonproduktion in den Keimdrüsen. Und ganz wichtig für den Schlaf ist Melatonin – das reguliert unseren Tag-Nacht-Rhythmus.

Wie funktioniert denn diese Kommunikation genau? Wie kommen die Hormone im Körper dahin, wo sie wirken sollen?

Das Blut ist gewissermassen das Transportsystem, in dem sich die Hormone bewegen. Sie werden in bestimmten Drüsen produziert – etwa in der Schilddrüse, in den Nebennieren oder der Bauchspeicheldrüse – und gelangen über den Blutstrom zu ihren Zielzellen. Allerdings reagiert nicht jede Zelle auf jedes Hormon. Eine Zelle muss den passenden Rezeptor haben – nur dann kann das Hormon überhaupt andocken und eine Wirkung entfalten.

Kann man Hormone nur im Blut messen – oder auch anderswo im Körper?

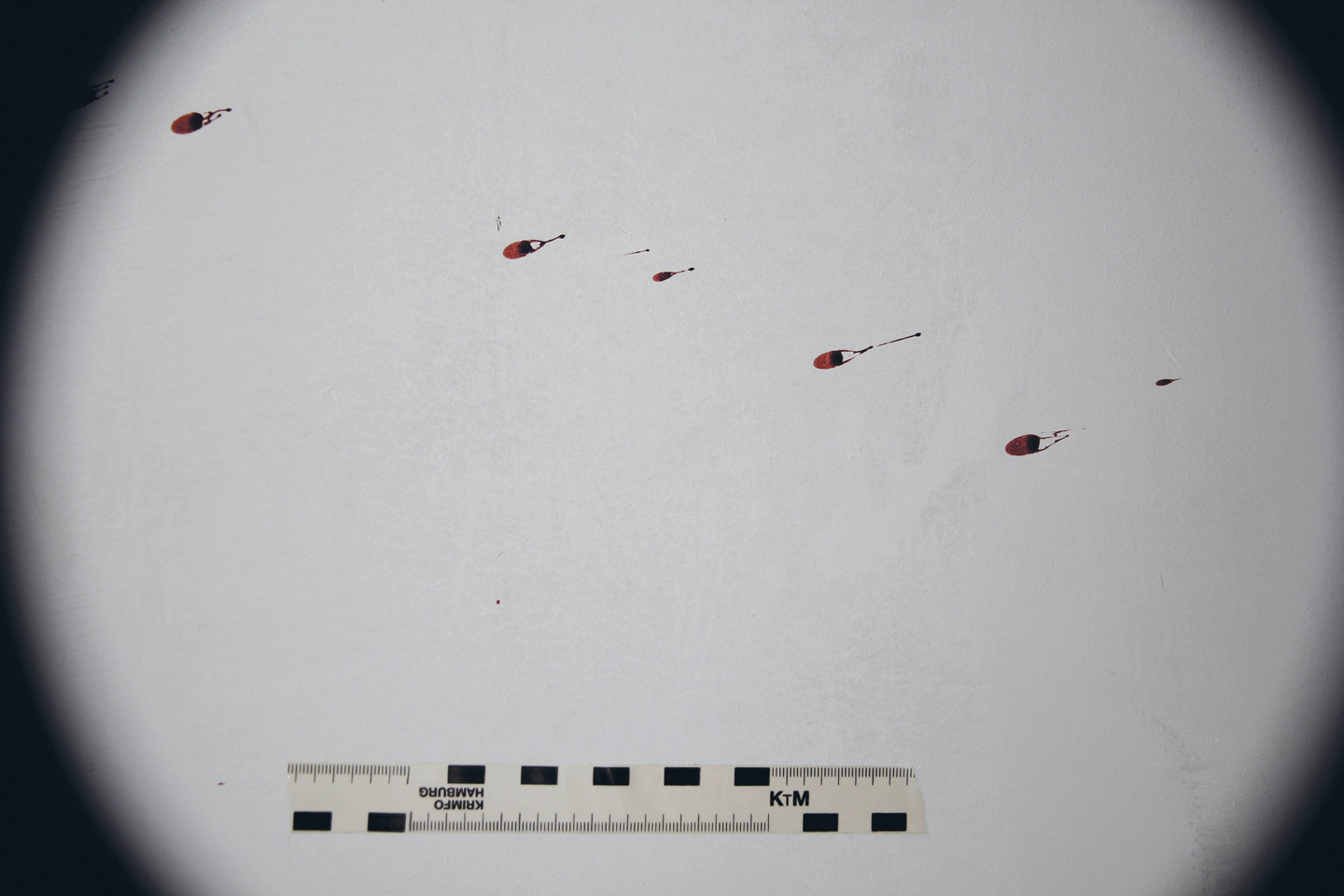

Im Prinzip zirkulieren die meisten Hormone im Blut – das ist ihr Hauptweg. Aber man kann sie auch in anderen Körperflüssigkeiten nachweisen. Im Urin zum Beispiel – da findet man entweder die Hormone selbst oder ihre Abbauprodukte. Schwangerschaftstests messen so etwa hCG. Im Speichel kann man bestimmte freie, also biologisch aktive Hormone erfassen – Cortisol ist da ein gutes Beispiel. In speziellen Fällen – etwa in der Forschung oder bei bestimmten Erkrankungen – untersucht man auch Stuhlproben oder sogar Gehirnflüssigkeit, den sogenannten Liquor. Aber ja, Blut ist nach wie vor das Standardmedium für Hormonmessungen – einfach, weil es die meisten Informationen liefert.

Wie zuverlässig sind kommerzielle Hormon-Selbsttests?

Die können erste Hinweise geben – aber man muss wissen, dass sie in ihrer Aussagekraft begrenzt sind. Zum einen gibt es grosse Unterschiede zwischen den Anbietern – was die Qualität und Genauigkeit betrifft. Zum anderen hängt viel vom richtigen Zeitpunkt ab: Bei Sexualhormonen zum Beispiel vom Zyklus, bei anderen von der Tageszeit. Kurz gesagt: Solche Tests können als Orientierung dienen, aber sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung.

Sind die Hormonwerte im Blut denn stabil?

Nein – das ist ein häufiges Missverständnis. Viele Hormone schwanken stark. Cortisol zum Beispiel folgt einem zirkadianen Rhythmus: Morgens ist es hoch, abends tief. Bei Menstruierenden ändern sich die Werte zyklisch über den Monat. Deshalb reichen einzelne Messungen nicht – wir brauchen häufig mehrere Blutentnahmen zu unterschiedlichen Tageszeiten und Zyklusphasen, um ein verlässliches Bild zu bekommen.

Was passiert hormonell, wenn Menschen in der Nacht arbeiten müssen?

Das ist tatsächlich ein Problem. Unser Cortisol – ein wichtiges Hormon für den Energie- und Zuckerhaushalt – ist morgens am höchsten und fällt im Tagesverlauf ab. In der Nacht, also ab ca. 23 Uhr, soll es tief sein, damit wir zur Ruhe kommen. Wer aber regelmässig Nachtdienst hat, kehrt diesen Rhythmus um – das bringt den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht. Die Folge: Der Energie- und Zuckerhaushalt funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Viele Menschen mit Nachtschicht nehmen zu, weil sie mehr essen und der Stoffwechsel sich verändert. Mit der Zeit kann das zu Zuckerkrankheit führen – also Diabetes.

Alle Menschen haben sowohl Testosteron als auch Östrogene. Warum spricht man trotzdem von «männlichen» und «weiblichen» Hormonen?

Das ist eine Frage der Dosierung – und der Wirkung. Testosteron und Östrogene kommen bei allen Menschen vor, aber in sehr unterschiedlichen Mengen und mit sehr unterschiedlichen Wirkungen. Wenn Testosteron dominiert, entstehen z.B. typischerweise mehr Muskelmasse und andere Körperbehaarungsmuster. Östrogene beeinflussen Fettverteilung, Brustentwicklung und schützen das Herz-Kreislauf-System. Die Begriffe «männlich» und «weiblich» sind medizinisch vereinfachte Kategorien – aber nicht falsch.

Hört man Testosteron, denkt man häufig an trans Männer. Wer bekommt medizinisch Testosteron verschrieben?

Zum Beispiel Männer mit dem Klinefelter-Syndrom – einer chromosomalen Variante. Diese Männer haben ein X zu viel, weshalb sich ihre Hoden im Mutterleib nicht richtig entwickelt haben. Sie produzieren oft wenig Testosteron. Deshalb brauchen sie ab der Pubertät zusätzliches Testosteron, damit sie sich normal entwickeln können. Das Syndrom betrifft einen von 800 Männern, ist also relativ häufig. Diese Männer haben auch einen nicht durchschnittlichen Körperbau, sind sehr gross. Aber auch ältere Männer oder Menschen, deren Hoden z. B. wegen eines Tumors entfernt wurden, erhalten es, um Lebensqualität und Knochendichte zu erhalten. Und natürlich erhalten auch trans Männer Testosteron.

Was ist mit Frauen?

Interessanterweise bekommen auch manche cis Frauen Testosteron – etwa nach der Menopause, bei Libidoverlust oder depressiver Verstimmung.

Und was passiert, wenn Frauen von Natur aus mehr Testosteron haben?

Das häufigste Beispiel ist das PCO-Syndrom – das polyzystische Ovarialsyndrom. Es betrifft sechs bis zehn Prozent der cis Frauen im gebärfähigen Alter. Diese Frauen produzieren zu viel Testosteron in den Eierstöcken, was zu Zyklusstörungen, verstärktem Haarwuchs, also Hirsutismus, oder unerfülltem Kinderwunsch führen kann.

Comedians greifen gern das Bild der italienischen Frauen mit Schnauz auf. Gibt es denn Unterschiede bei hormonellen Diagnosen in Bezug auf ethnische Herkunft?

Ja, absolut. Frauen aus südlichen Regionen zeigen häufiger einen stärkeren Haarwuchs als Frauen aus dem Norden. Weisse Frauen sind häufiger betroffen als asiatische. Das hat biologische Gründe – etwa unterschiedliche Hormonprofile oder Rezeptorempfindlichkeiten. Und ja, das ist teilweise auch sichtbar: Das gängige Klischee von älteren südeuropäischen Frauen mit Gesichtsbehaarung hat tatsächlich eine hormonelle und ethnische Grundlage. Auch wenn es oft belächelt wird – es steckt mehr dahinter, als man denkt.

Welche Rolle spielen Hormone im Leistungssport?

Eine sehr grosse. Testosteron wirkt anabol, also muskelaufbauend. Pro zusätzlicher Einheit kann die sportliche Leistungsfähigkeit in bestimmten Disziplinen – etwa Sprint oder Kraftsport – um 10 bis 13 Prozent steigen. Das ist enorm. Deshalb ist Testosteron auch ein Dopingmittel. Aber es gibt Menschen, die von Natur aus höhere Werte haben – cis Frauen mit PCO-Syndrom etwa oder intergeschlechtliche Personen, also Personen, die von Geburt an körperliche Geschlechtsmerkmale haben, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind.

Wie regeln Sportverbände das?

Es gibt internationale Grenzwerte, etwa vom Internationalen Olympischen Komitee. Wer zu hohe Testosteronspiegel hat, muss – sofern sie als Frau antreten möchte – unter einen bestimmten Schwellenwert kommen. Früher war die Grenze so gesetzt, dass Frauen nicht mehr als die tiefsten Männerwerte haben durften. Jetzt ist es anders: Wer als Frau starten will, darf maximal die Hälfte des männlichen Minimalwertes an Testosteron im Blut haben. Liegt der Wert höher – sei es genetisch oder hormonell induziert –, darf man nicht in der Frauenkategorie antreten, es sei denn, man senkt den Spiegel medikamentös. Die Idee ist, einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen.

Das heisst, auch cis Frauen mit PCO-Syndrom können ausgeschlossen werden?

Ja, potenziell schon. Wenn ihr natürlicher Testosteronspiegel zu hoch ist, müssten sie Medikamente nehmen, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Das wirft viele ethische Fragen auf.

Ist das gerecht?

Das ist eine ethisch sehr schwierige Frage. Der Sport basiert auf körperlichen Unterschieden – Grösse, Schnellkraft ... Trotzdem versucht man, grobe Vorteile durch hormonelle Besonderheiten auszugleichen. Solange die Regeln für alle gelten, ist das zumindest nachvollziehbar. Aber es bleibt ein heikles Thema.

Wie gehen Sie damit um?

Mit grosser Vorsicht. Ich habe beruflich mit trans und intergeschlechtlichen Menschen zu tun – da geht es um weit mehr als Sport. Natürlich müssen Fairness und Chancengleichheit gewahrt bleiben, aber gleichzeitig darf niemand diskriminiert werden. Wenn jemand genetisch eine aussergewöhnliche Fähigkeit hat, sagen wir besonders gross ist und deshalb im Basketball einen Vorteil hat, dann nennen wir das Talent. Aber wenn es hormonell bedingt ist, wird es oft problematisiert.

Wie funktioniert eigentlich Blutdoping?

Blutdoping zielt darauf ab, die Anzahl der roten Blutkörperchen zu erhöhen. Diese transportieren Sauerstoff – je mehr davon im Blut sind, desto mehr Sauerstoff gelangt in die Muskeln. Dadurch steigt die Ausdauerleistung deutlich. Das bringt Vorteile in Sportarten wie Marathon oder Radrennen. Manche Athlet_innen machen dafür Bluttransfusionen, d. h. sie lassen sich eigenes Blut abnehmen und später wieder zuführen. Andere nutzen EPO, ein Hormon, das die Bildung roter Blutzellen ankurbelt. Aber: Das Blut wird dicker, was das Risiko für Thrombosen, Schlaganfälle oder Herzinfarkte erhöht. Das ist nicht ungefährlich.

Gibt es Missverständnisse rund um Hormone oder Blut, die Sie nerven – oder die Sie gern einmal richtigstellen würden?

Oh ja. Also ich bin nicht der Typ, der sagt: «Das ist jetzt so, fertig, Schluss.» Aber es gibt ein paar Dinge, die mich wirklich erstaunen – sogar bei Kolleg_innen. Zum Beispiel glauben viele, dass man mit einer einzigen Blutentnahme das hormonelle Gleichgewicht oder Ungleichgewicht einer Person beurteilen kann. Aber das geht einfach nicht. Hormone schwanken ständig – je nach Tageszeit, Stresslevel, Zyklusphase. Mit einer einzigen Messung kann man kaum etwas Verlässliches sagen. Das nervt mich wirklich, weil es zu Fehlinterpretationen führt. Je nachdem, wann, wie und mit welcher Methode man das Blut abnimmt, können die Resultate stark variieren. Ich sage oft: Eine Messung in der Endokrinologie ist wie keine Messung.

Das Wort «Endokrinologie» ist für viele fremd. Wenn man die Bedeutung kennt, versteht man vielleicht besser, wieso sie so wichtig ist und warum Sie sich so sehr dafür begeistern.

Das Wort ist zusammengesetzt: Endo heisst auf Altgriechisch «innen», krinein bedeutet «entscheiden», -logie ist die Lehre. Endokrinologie ist also die Lehre der inneren Entscheidungen. Hormone steuern alle zentralen Körperprozesse: vom Wachstum über den Stoffwechsel bis zur Entwicklung des Gehirns. Sie sind die Botenstoffe, die unseren Körper miteinander vernetzen. Und das Beste – oder Beängstigendste: Ohne Hormone funktioniert der Mensch überhaupt nicht. Wer auf einen Schlag keine Hormone mehr hätte – «Adieu!», wie ich gerne sage.

Unsere Expertin Anna Lauber-Biason ist Professorin am Departement für Endokrinologie, Metabolismus und Kardiovaskuläres System (EMC) der Abteilung Medizin.

Unsere Expertin Anna Lauber-Biason ist Professorin am Departement für Endokrinologie, Metabolismus und Kardiovaskuläres System (EMC) der Abteilung Medizin.

anna.lauber@unifr.ch