Thèses de doctorat

En cours

-

Kim Aguet - L’auctorialité dans "Le Livre du Chevalier errant" de Thomas de Saluces (titre provisoire)

Le Livre du Chevalier errant, rédigé entre 1394 et 1405 par le marquis Thomas de Saluces, est une œuvre complexe et profondément composite. Ce long prosimètre à trame allégorique se divise en trois « branchez » qui retracent les aventures du Chevalier auprès du dieu d’Amour, de Fortune, et de Connaissance. L’auteur puise à des matières extrêmement diverses – arthurienne, antique, lyrique, mais aussi historiographique et religieuse – pour intégrer à son récit des personnages, des histoires édifiantes, des exposés moraux ou encore des digressions historiques. Le voyage du protagoniste, double fictif de l’auteur, s’apparente à une sorte de cheminement spirituel rythmé par les découvertes successives des séductions de la courtoisie, de la brutalité du monde terrestre et, au crépuscule de sa vie, de la voie du salut enseignée par les Saintes Écritures. Ce texte se conçoit comme un témoin éminent de la production de cette nouvelle catégorie d’écrivains émergeant à la fin du Moyen Âge : des chevaliers lettrés qui se distinguent par leur écriture protéiforme et leur culture livresque. A ce titre, cette étude cherche à approfondir la question de l’auctorialité dans l’œuvre salucienne.

Sous la direction de la Prof. Marion Uhlig (Université de Fribourg). -

Aurélien Berset - Les résurgences modernes du mythe des Assassins : évolutions d'une fiction orientaliste (XIXe-XXIe siècles)

Au XIe siècle, « le Vieux de la Montagne », dirigeant de la dynastie chiite des ismaéliens, établit ses quartiers dans la forteresse d’Alamut (en Perse) et élabore une stratégie militaire basée sur l’assassinat politique. Au même moment, une légende se répand à propos de l’ordre des ismaéliens, fantasmant ladite forteresse en paradis terrestre et le Vieux de la Montagne en mégalomane se prenant pour Dieu. Au XIXe siècle, d’importantes études orientalistes remettent ce mythe au goût du jour et influencent de nombreux écrivains. Ces derniers inspirent à leur tour d’autres auteurs et le mythe de cet ordre religieux – que la littérature nomme « secte des Assassins » – perdurera jusqu’à aujourd’hui, à travers des romanciers célèbres aussi bien que des jeux vidéo ou encore des articles médiatiques.

Ma thèse étudie les motifs récurrents et les variations des diverses réécritures du mythe des Assassins du XIXe siècle à nos jours, au sein des œuvres littéraires de langue française. D’une part, je me demande selon quelles stratégies ces récits retravaillent différentes versions d’un matériau littéraire médiéval ; d’autre part, je cherche à documenter l’évolution du regard que portent les Occidentaux sur l’Orient à travers les transformations successives de cette légende. Ces deux dimensions m’amènent à démontrer que, tout en véhiculant de nombreux fantasmes conditionnant encore nos représentations actuelles, les différentes versions de ce récit interrogent le pouvoir de la fiction et la part que celle-ci prend dans notre rapport au réel.

Thèse de doctorat doc.ch co-dirigée par les Prof. Christophe Imperiali (Université de Neuchâtel) et Marion Uhlig (Université de Fribourg). -

Alma Decaix-Massiani - Productivité des avant-gardes en Suisse romande au XXème siècle : "Présence", revue de littérature, philosophie et arts (1932-1959)

La thèse intitulée Productivité des avant-gardes en Suisse romande au XXème siècle : Présence, revue de littérature, philosophie et arts (1932-1959) s’interroge sur les rapports qui peuvent être établis entre ce que l’on appelle les mouvements d’avant-garde littéraire en Europe au XXème siècle (Dada, cubisme, futurisme, surréalisme, purisme, constructivisme) et la Suisse romande dans le domaine de la littérature. Le questionnement s’articule autour d’une tentative de discerner, moins une influence directe ou le rejet de celle-ci, mais les multiples formes que prend la réception des avant-gardes littéraires en Suisse et plus particulièrement en Suisse romande, celles-ci allant de la reformulation à l’adaptation en passant par une appréciation critique. En somme, il s’agira donc d’interroger ce qu’on pourrait appeler la productivité de ces avant-gardes en Suisse romande : ce qu’elles y ont changé, leurs impulsions, leur effet. Cette interrogation prendra forme autour de la revue de littérature, philosophie et d’arts Présence (1932-1959) dirigée par Gilbert Trolliet. Cette revue ne permettra pas de définir une avant-garde en Suisse, mais plutôt d’observer les effets provoqués par les différents mouvements internationaux d’avant-garde. La question qui alimente la recherche est la suivante : comment Présence gère-t-elle le rapport aux avant-gardes ?

Sous la direction des Prof. Tania Collani (Université de Mulhouse) et Thomas Hunkeler (Université de Fribourg). -

Jérôme Favre - "Ce n’est rien de mourir, c’est affreux de ne pas vivre". La mort libre chez Victor Hugo

On rencontre des suicides – ou ce que nous qualifierons de « morts libres » (une « espèce de suicide », selon l’expression utilisée par Hugo au sujet d’Ymbert Galloix qui s’est d’une certaine manière laissé mourir) – dans tous les romans de Victor Hugo. Le choix ou l’acceptation de la mort y concerne systématiquement des personnages essentiels dont la force physique et la capacité de résister aux épreuves contrastent avec la fin (Frollo, Quasimodo ; Jean Valjean, Javert ; Gilliatt ; Gwynplaine ; Gauvain et Cimourdain si l’on retient les principaux romans). Jamais envisagée sous un angle moral ni traitée de manière documentaire, mettant à mal le statut des « héros » qui sont davantage des personnages principaux, cette mort libre est tantôt un moyen d’échapper à une tension entre la réalité et un idéal (ou une forme de dogme), tantôt un effacement après ce que l’on pourrait considérer comme l’accomplissement d’une mission. La mort librement consentie des grands personnages hugoliens révèle en creux ce qui importe dans la vie aux yeux de Hugo : la relation humaine, en particulier familiale (même si le lien est artificiel), comme il le laisse entendre en parlant du célibat des prêtres comme d’un « suicide affreux ».

Sous la direction du Prof. Michel Viegnes (Université de Fribourg). -

Velia Ferracini - D’une littérature suisse plurilingue : La Collection ch (titre provisoire)

Velia Ferracini travaille sur la Collection ch, un projet de la Fondation ch pour la collaboration confédérale, qui, depuis 1974, soutient annuellement la traduction de cinq à dix ouvrages de littérature suisse dans les langues nationales (allemand, français, italien, romanche), en participant aux frais d’impression. Cette thèse entend étudier un objet important pour une réflexion plurilingue sur la littérature suisse. En effet, la Collection est un acteur essentiel de la sphère littéraire helvétique, ayant cherché à modifier une image jusqu’alors figée par les délimitations territoriales et linguistiques. Dès sa naissance, elle vient endosser un rôle inédit, celui de diffuser la production au-delà des langues. En cela, elle produit de nouvelles références.

Ainsi, la collection dessine une nouvelle image de la littérature helvétique, s’opposant à la tendance qui rattachait chaque région linguistique à un centre culturel la régissant (France, Allemagne, Italie). Dans cette nouvelle dynamique, la production peut dépendre d’autres logiques, ce qui permet un dépassement et une redéfinition de la notion même de littérature suisse. Cette thèse souligne l’importance d’un renouvellement méthodologique pour étudier la production suisse qui, par la naissance d’organismes tels que la Collection ch, est en train d’être redynamisée au prisme du plurilinguisme. Ce travail a donc deux visées : analyser la Collection comme un organisme majeur de la conceptualisation d’une littérature suisse plurilingue, et d’autre part, étudier cette nouvelle production en cherchant à percevoir en quoi elle modifie la définition de la littérature telle qu’elle a jusqu’alors établie.

Sous la direction du Prof. Thomas Hunkeler (Université de Fribourg) et de la Prof. Tania Collani (Université de Haute-Alsace). -

Agathe Herold - "Une comédie faite selon l’art" ? Dramaturgie et poétique dans la comédie française du XVIe siècle (titre provisoire)

Ce projet de thèse aimerait proposer une première étude synthétique sur les enjeux dramaturgiques et poétiques de la comédie humaniste française. Pour ce faire, il s’agit d’une part de se pencher sur un corpus étendu, incluant à la fois des comédies dites « irrégulières » et des traductions françaises, en plus du corpus canonique établi par les premiers théoriciens de la comédie humaniste à la fin du XIXe siècle. D’autre part, cette thèse aura pour ambition de renouveler l’approche de ce genre, et de dépasser les questions de personnages-types, d’intrigue amoureuse et de « comédie-miroir », grâce à l’étude de la poétique et de la dramaturgie des comédies humanistes. Il s’agira de traiter avant tout de questions propres au théâtre, à savoir la construction de l’intrigue au sens large, la composition dramatique des comédies (actes, scènes), leur horizon d’attente dramaturgique ou encore leur scénographie.

Sous la direction du Prof. Thomas Hunkeler (Université de Fribourg) et du Prof. Julien Goeury (Université Paris-Sorbonne). -

Léa Kipfmüller - Le principe de "variété" et ses déclinaisons littéraires dans le Mercure de France (1710-1791)

Ce travail entend explorer le concept de variété dans le Mercure galant, puis dans le Mercure de France, entre 1677 et les années 1790 environ. Dès ses débuts, le journal suit le principe de variété, à la fois condition d’une lecture plaisante et réponse aux attentes d’un lectorat hétérogène. La notion devient centrale, revendiquée et défendue dans les discours paratextuels des directeurs successifs. Principe définitoire du journal littéraire, et du Mercure en particulier, la variété est une notion fuyante et complexe qui recèle des enjeux esthétiques, économiques, épistémologiques et culturels. La recherche se propose de montrer qu’elle ne se réduit pas à une stratégie de séduction du public. Elle sera envisagée à la fois comme objet d’analyse et comme outil heuristique pour penser le fonctionnement du périodique, les modalités de son élaboration et son rôle comme institution littéraire. Les différents axes visent ainsi à apporter un nouvel éclairage sur les relations entre journalisme et littérature au XVIIIe siècle. Au sein du Mercure, la variété constitue un principe central d’une poétique journalistique en cours d’élaboration, elle contribue à la définition encore mouvante du littéraire, elle est une composante des représentations culturelles que le journal construit et véhicule, et alimente les débats contemporains sur le rapport au savoir.

Sous la direction du Prof. ass. Timothée Léchot (Université de Fribourg) -

Sandy Maillard - Des dimensions des lettres dans le "Champ fleury" de Geoffroy Tory (1529) (titre provisoire)

Qu’est-ce que le Champ fleury ? C’est la question à laquelle cette thèse de doctorat se propose de répondre en étudiant, pour la première fois sous forme monographique et sous un angle essentiellement littéraire, ce traité vernaculaire sur les lettres de l’alphabet écrit par Geoffroy Tory, éditeur et imprimeur du roi de France François Ier, et imprimé en 1529 à Paris. Je postule que le Champ fleury, véritable hapax dans les productions littéraires de son temps et exemple emblématique de la polymathie humaniste, est une œuvre littéraire qui renégocie des traditions et des pratiques littéraires tant antiques que médiévales et modernes. En ce sens, l’œuvre apparaît comme un témoin fondamental d’une poétique en transition entre le XVe et le XVIe siècle. En effet, par des dispositifs tant littéraires que (typo)graphiques, entre maîtrise rhétorique et poétique du dévoilement et de la digression, Geoffroy Tory développe une vision du monde originale sur la base de principes géométriques, orthotypographiques ou encore symboliques, où la lettre est allégorisée de sa dimension la plus matérielle à la plus spirituelle. En privilégiant la technique du close reading alliée à méthode interdisciplinaire intégrant notamment la linguistique (rhétorique, stylistique, phonétique), l’histoire (des idées, du livre) et la sociologie (sociabilités littéraires, sociolinguistique, gender studies), j’entends mettre en évidence les enjeux littéraires, poétiques, éthiques et politiques de cette œuvre.

Sous la direction des Prof. Loris Petris (Université de Neuchâtel) et Marion Uhlig (Université de Fribourg). -

Matthieu Monney - Une galerie de miroirs déformants : le discours direct en conversation à l’interface syntaxe-pragmatique

Ma thèse porte sur un phénomène central des échanges quotidiens : le discours direct (DD) en conversation. Ma recherche examine les multiples fonctions que peut remplir un DD, à l’interface entre syntaxe et pragmatique. Celui-ci est considéré comme une forme de représentation iconique et sélective s’apparentant à la dépiction ou au mime. Et par « multiples fonctions », j’entends les contributions spécifiques du DD à la co-élaboration de représentations intersubjectives. L’identification des enjeux communicationnels du DD passe par (i) l’examen croisé de son élaboration en tant que construction complexe, articulant une énonciation représentante et une énonciation représentée, et par (ii) son intégration dans le fil de la conversation, qui permet d’inférer le projet de « sense-making » auquel le DD contribue et les effets à lui attribuer.

Sous la direction du Prof. Gilles Corminboeuf (Université de Fribourg). -

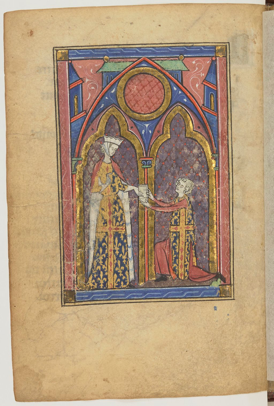

Marine Pitteloud - Intermédialité et métalepse : le "Roman de la Poire" dans son manuscrit (titre provisoire)

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet de recherche FNS Métalepses médiévales. Elle étudie la relation entre texte et image dans le Roman de la Poire (BnF, français 2186), au prisme du concept narratologique de métalepse. La rencontre de ces deux médias apparaît sous des formes variées dans le Roman : dans des lettrines historiées, ainsi que dans le préambule constitué par les dix premiers folios qui présentent systématiquement une image sur le verso et son équivalent textuel sur le recto. Nous souhaiterions montrer qu’au-delà de proposer une simple traduction du texte, l’image problématise les enjeux de la diégèse. De fait, les narrations textuelle et visuelle sont parfois en décalage. L’exemple le plus frappant est le moment où le narrateur textuel décide d’offrir le roman que nous sommes en train de lire à sa dame. L’évènement avait été anticipé par une miniature, près de 50 folios plus tôt. Le Roman se présente alors comme un élément de la diégèse, il participe au déroulement narratif. En même temps, il en rend compte puisque sa composition est encore en cours. Ce double rapport du Roman à la diégèse, à la fois contenu et contenant, est une spectaculaire métalepse.

Sous la direction des Prof. Marion Uhlig (Université de Fribourg) et Vincent Debiais (EHESS-CNRS Paris). -

Pauline Quarroz - Dire pour "faire" le ménestrel. Le dit au service de la noblesse poétique chez Baudouin de Condé, Jean de Condé et Watriquet de Couvin

Cette thèse de doctorat propose une étude croisée des œuvres de Baudouin de Condé, Jean de Condé et Watriquet de Couvin. La production de ces ménestrels-poètes originaires du Hainaut se distingue à plusieurs égards. Ces professionnels de l’éloquence, actifs entre la seconde moitié du xiiie et la première moitié du xive siècle, se sont surtout illustrés dans la composition et la récitation de dits. Leurs œuvres sont informées par un même idéal poétique qui consiste à dire le bien (au sens moral) pour glorifier et édifier l’aristocratie chevaleresque et à bien dire en soignant la forme de leurs poèmes. Enfin, Baudouin, Jean et Watriquet se figurent dans leurs dits d’une façon qui leur est propre : ils revendiquent leur statut de ménestrel et ces mises en scène du moi se doublent d’une réflexion sur leur mestier. Or, l’émergence de leur figure d’auteur semble favorisée par le genre littéraire qu’ils privilégient. La présente recherche entend donc montrer comment les Condé et Watriquet de Couvin tirent parti des possibilités offertes par le dit pour « faire » les auteurs, c’est-à-dire pour élaborer leur persona d’auteur, la doter de lettres de noblesse et se légitimer en tant que poètes.

Sous la direction de la Prof. Marion Uhlig (Université de Fribourg). -

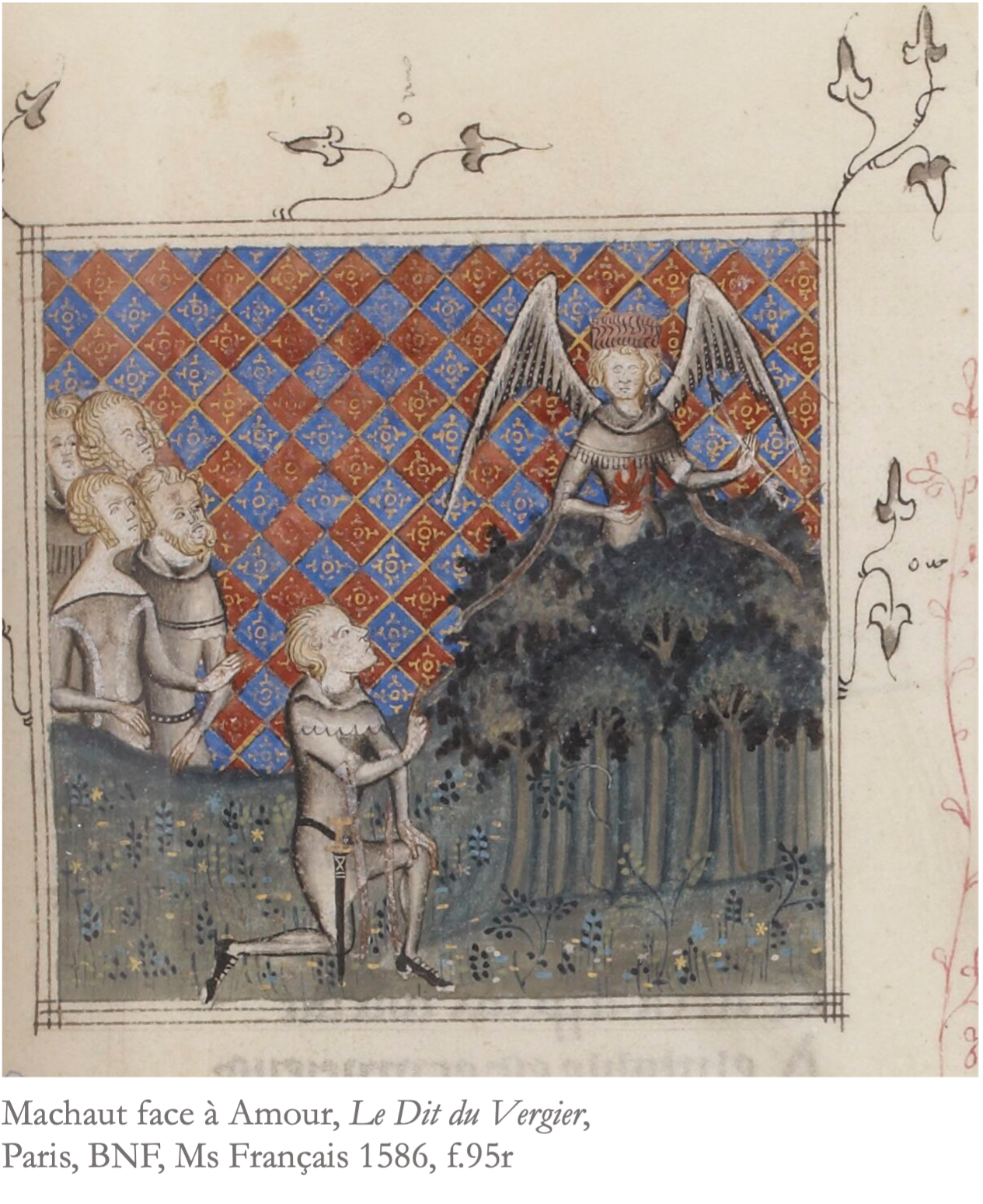

Bastien Racca - L’Amour rêvé : le poète face à l’allégorie

Comment dire l’amour ? La lyrique médiévale et à sa suite les romans courtois ont massivement exploré les richesses et difficultés du dire d’amour. Le fin’amant aime, donc il chante et il chante pour aimer, que ce soit en sondant les douleurs inspirantes du désir et de l’absence ou en rimant les aventures d’un autre à imiter ou à rejeter.

Avec le Roman de la Rose, la quête d’amour prend une forme nouvelle, celle d’un amour rêvé, centré sur un « je » qui en fait une expérienciation personnelle et instructive. Ces œuvres sont toutes construites sur un même schéma narratif : un narrateur-amant s’endort et trouve dans l’aventure onirique des solutions à ses problèmes d’amour au gré des rencontres allégoriques.

Ma thèse s’inscrit dans le projet de recherche FNS Métalepses médiévales. Elle interroge ce nouveau dire l’amour, au profit de la forme particulière du récit de songe qui rebat les cartes de la narration, brouillant les frontières de la fiction. Dans une étude serrée de quelques-uns de ces songes amoureux des xiiie et xive siècles, j’espère montrer la particularité de ce corpus qui se distingue par ses riches fonctionnements métaleptiques.

Sous la direction des Prof. Marion Uhlig (Université de Fribourg) et Sophie Marnette (Oxford). -

Jean Rime - La transmédialité des univers de fiction au siècle de la presse

Que fait le journal à la littérature, et que fait la littérature au journal ? Cette question a fait l'objet de nombreuses études sur la feuilletonnisation des œuvres littéraires, sur la condition de l'écrivain-journaliste ou sur les poétiques journalistiques. La présente recherche vise plutôt à comprendre comment et pourquoi certains personnages extraits de leurs œuvres matricielles infiltrent le discours journalistique tout au long du « siècle de la presse » (1930-1940), que ce soit dans la titulature – Le Figaro et Gil Blas en sont les exemples les plus connus –, dans la ligne des journaux ou dans leurs structures rédactionnelles. De nombreux organes de presse se choisissent pour emblème un personnage et en convoquent l'univers pour dynamiser l'espace et la temporalité des numéros. En retour, ces réinvestissements de personnages « médiagéniques » infléchissent leur image originelle. Si l'étude de cette transmédialité permet de mettre en lumière le fonctionnement sociodiscursif de plusieurs secteurs de la presse, de la petite presse satirique au quotidien populaire en passant par des revues spécialisées, elle offre également matière à réflexion sur les mécanismes mémoriels de l'imaginaire littéraire. En prenant pour point de départ ces Polichinelle, Monte-Cristo ou autres Gavroche parfois éphémères, la thèse propose ainsi d'éprouver l'hypothèse d'un régime du personnage et des univers de fiction propre à l'ère médiatique, où ceux-ci seraient considéré, à rebours d'un repli autonomiste, comme une interface spécifique entre réalité et littérature.

Sous la direction du Prof. Michel Viegnes (Université de Fribourg)Alfred Clarey, Le Figaro -

Maria Andueza Rodriguez - Why AI Struggles with Word Associations: A Gap Between Human Cognition and Large Language Models

Word associations offer a fascinating window into how the human mind organizes language. It is a fundamental cognitive task where people spontaneously respond to a cue word (such as dog) with a related word (cat). These spontaneous connections reveal deep patterns in our mental lexicon, blending meaning, sounds, culture and experiences. Yet, despite their simplicity for humans, word associations pose a big challenge for large language models (LLMs), revealing limitations that go further the text generation tasks that current SOTA models excel at. In my PhD thesis, I investigate this intriguing disconnect between how humans and language models handle word associations. I introduce a novel and more refined taxonomy that categorize associations along two co-existing dimensions: meaning (e.g. synonyms, hierarchical relations) and form (e.g. compounds and phonological/morphological similarities). This dual-level framework addresses key limitations in prior classifications (e.g. paradigmatic vs. syntagmatic) by capturing complexity and directionality of word associations, leading to an improved inter-annotator agreement. While this taxonomy improves consistency in human annotation, LLMs like GPT-4o still perform poorly, correctly labeling only about half of word association relationships and generating less human-like responses. However, LLMs excel at straightforward lexical links (such as synonyms) but struggles with asymmetrical or syntagmatic relationships (e.g. predicate-argument pairs such as win-lottery). Their performance does not correlate with how strongly humans correlate certain words, suggesting that LLMs organize language differently from the human mind. Overall, these findings highlight a fundamental disconnect between humans and computational models: even state-of-the-art models lack a comparable “mental lexicon”, suggesting that further investigation is needed into how LLMs encode linguistic knowledge.

En cours depuis 2023.

Terminées (depuis 2020)

-

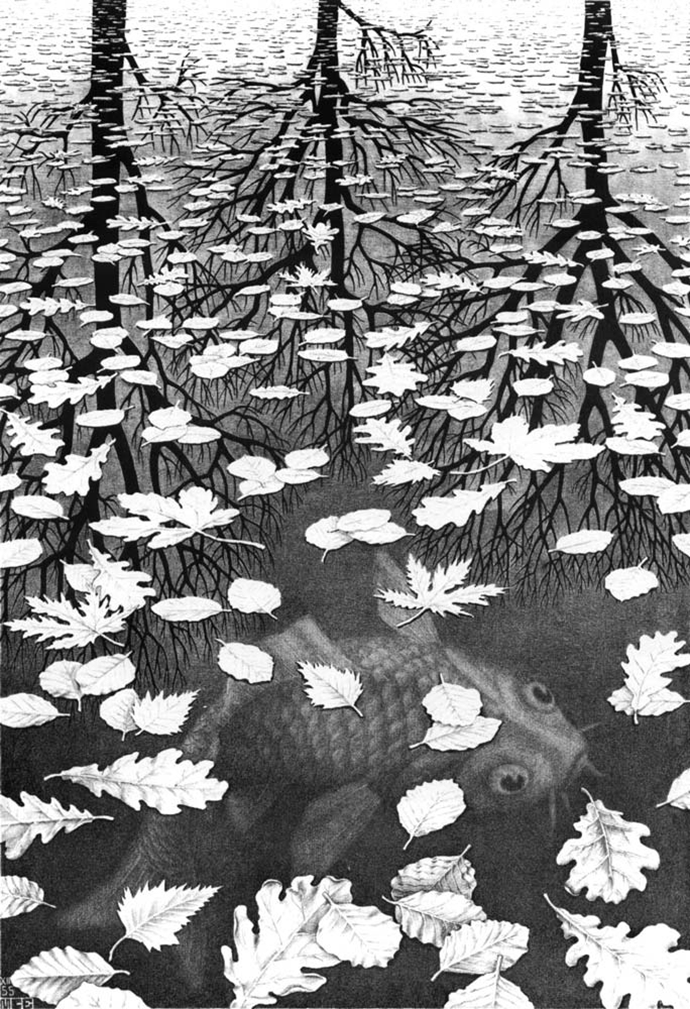

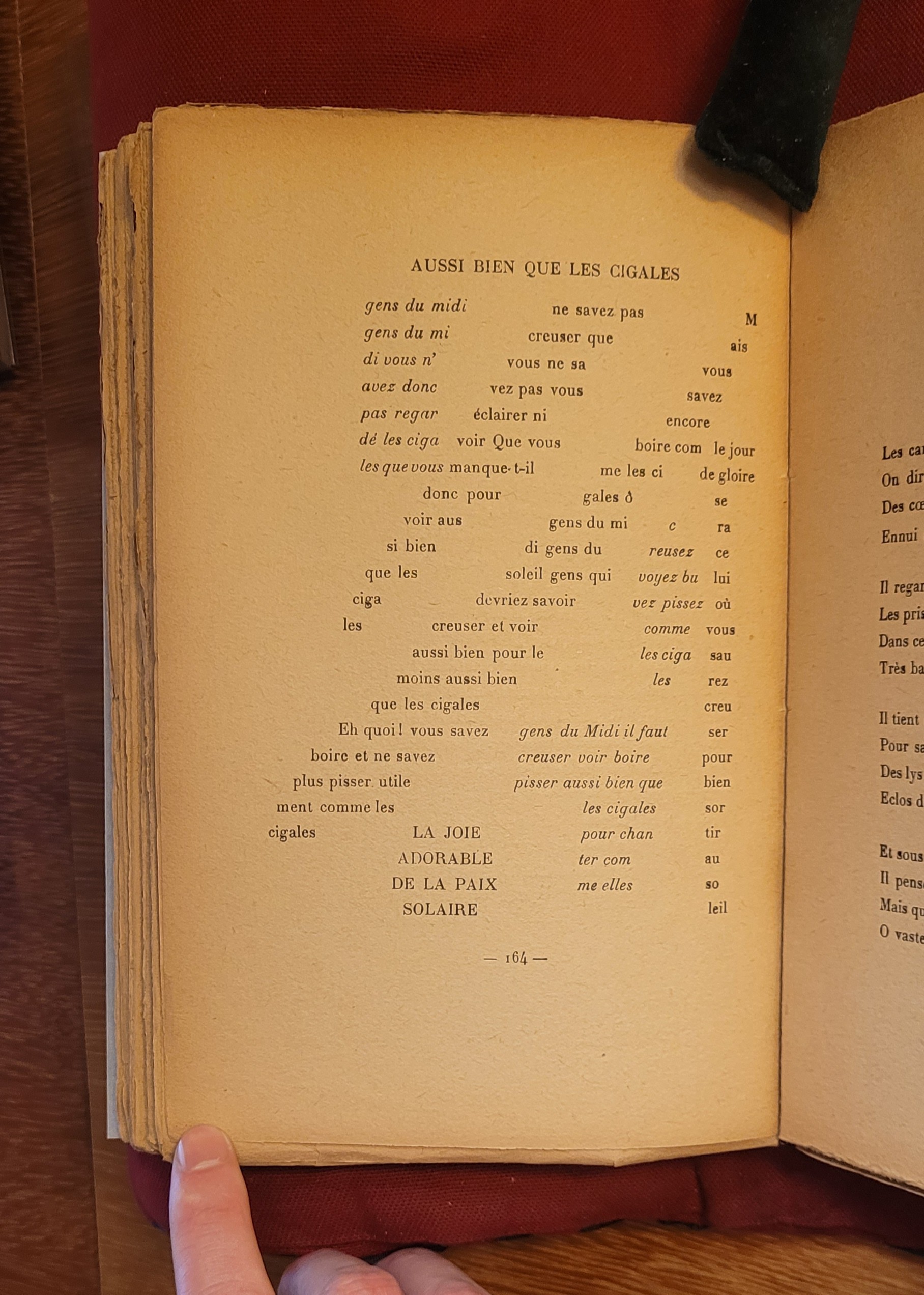

Matthieu Corpataux - Poétique de la typographie en France 1913-1924

Cette thèse présente une triple ambition : historique tout d'abord par l'identification d’un « moment typographique » entre 1913 et 1924 ; générique et génétique ensuite par l'établissement d'une typologie du « poème typographique » construite sur des critères de fabrication, et le développement d'une génétique éditoriale des poèmes typographiques ; et analytique enfin par l'examen de la part typographique de ces poèmes afin d'en dégager leur poéticité. Ces trois axes entendent élaborer les fondements d'une poétique de la typographie. La poétique de la typographie confirme l'importance d'une étude génétique des œuvres par la comparaison entre leurs états (manuscrits, pré-éditions, éditions, rééditions, traductions, numérisations) et offre une approche nouvelle, spécifique mais décisive, d'un corpus poétique (canonique et marginalisé) qui ne soit pas strictement texto-centrée, sans être foncièrement sémiologique : une approche typographique. Et en cela, elle conduit à réaffirmer l'importance des conditions de production des poèmes (conditions techniques, matérielles ou socio-économiques) et permet de mesurer la portée de l'intervention éditoriale dans le processus créatif.

Thèse réalisée sous la direction de Prof. Michel Viegnes (Université de Fribourg) et de Prof. Isabelle Chol (UPPA), soutenue en 2025. -

Justine Salvadori - L’ambiguïté des noms déverbaux en français : une étude quantitative du sens construit

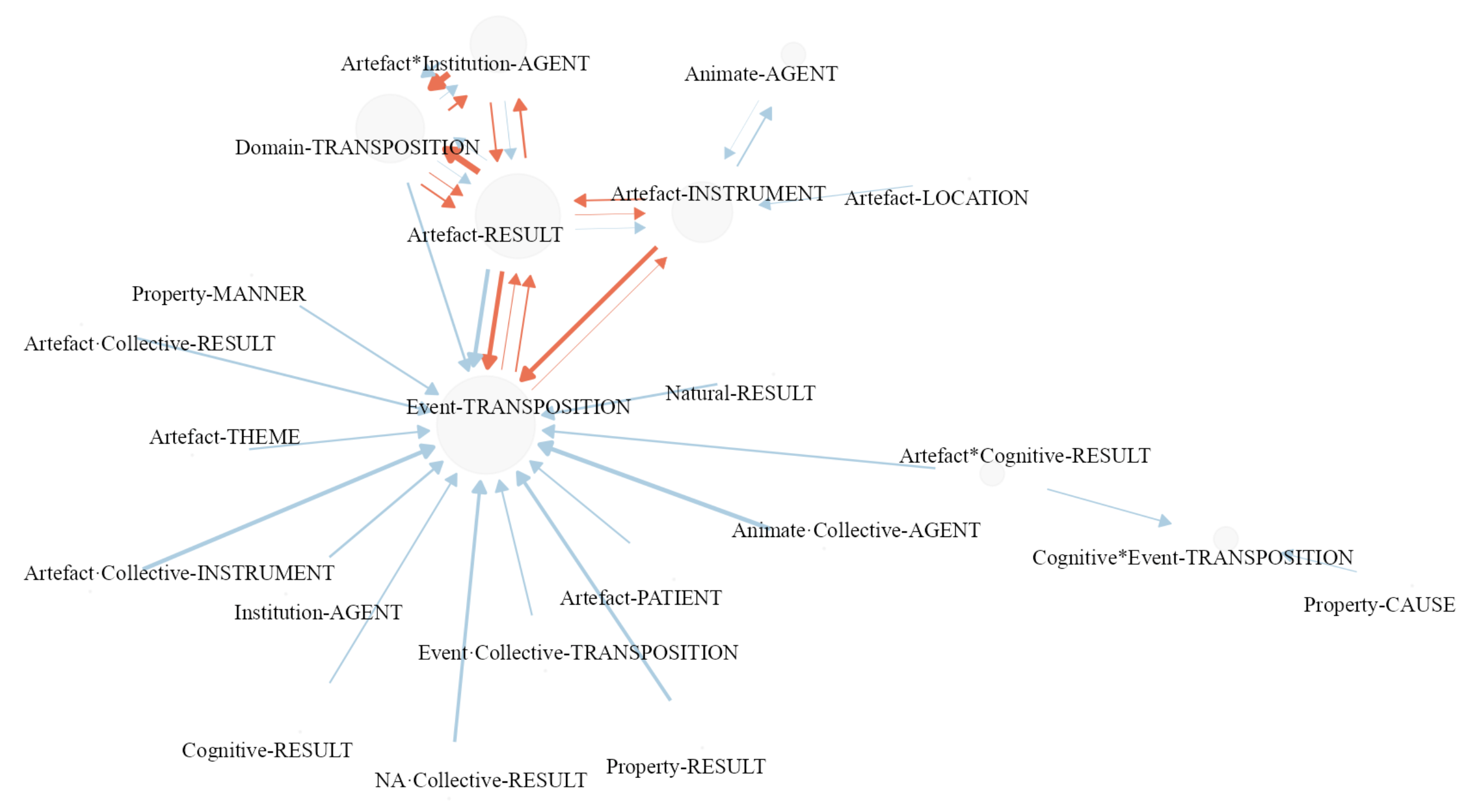

Cette thèse porte sur l’ambiguïté des noms dérivés de verbes en français, tels que construction (construire), couveuse (couver), emballage (emballer), gravure (graver) ou encore séchoir (sécher). Elle vise à (i) proposer une description étendue et systématique des différents sens mis en jeu par les noms déverbaux en synchronie, et à (ii) examiner la contribution respective et la combinaison de facteurs sémantiques et morphologiques à l’ambiguïté des nominalisations. Fondée sur une analyse sémantique approfondie de plus de 5’000 noms, l’étude mobilise des méthodes quantitatives innovantes, telles que l’analyse de règles d’association, initialement développée pour le marketing. Les résultats révèlent des motifs d’ambiguïté inédits et montrent que l’ascendant morphologique verbal est déterminant dans la structuration de l’ambiguïté des noms étudiés. Le travail offre en outre un éclairage nouveau sur des phénomènes connexes comme la colexification et la compétition morphologique. Plus largement, la thèse illustre la fécondité des études menées à l’interface de la sémantique lexicale et de la morphologie dérivationnelle.

Thèse réalisée sous la direction du Prof. Richard Huyghe (Université de Fribourg), soutenue en 2024.

-

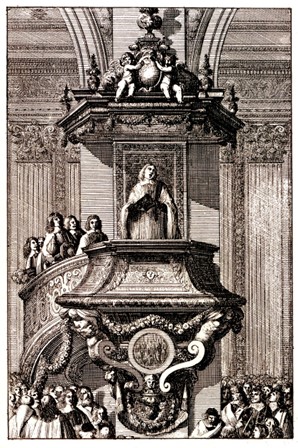

Arnaud Wydler - La chaire et le monde : La rhétorique du sermon d’apparat en France (1660-1715)

Cette thèse étudie un corpus de sermons d’apparat prêchés à Paris ou à la cour entre 1660 et 1715 par dix prédicateurs renommés de la période (Anselme, Boileau, Bossuet, Bourdaloue, Fléchier, Hubert, La Rue, Mascaron, Massillon et Soanen). Suivant une approche rhétorique au sens large, le travail s’intéresse dans une première partie aux contraintes sociales et institutionnelles qui déterminent la situation de communication particulière de ces discours, relevant d’une variante extraordinaire et spectaculaire de la prédication catholique. Dans un second temps, il analyse les moyens rhétoriques mis en œuvre pour émouvoir, persuader et ainsi convertir l’élite urbaine à laquelle les prédicateurs s’adressent prioritairement. Ce faisant, il interroge les multiples convergences que ces discours opèrent entre les règles « universelles » de l’éloquence sacrée, véhiculées notamment par les manuels de prédication de la période, et les attentes spécifiques du public mondain en matière de sensibilité morale et de goûts littéraires. Cette thèse cherche ainsi à offrir une compréhension renouvelée d’un genre jusqu’à présent peu exploré dans les travaux en littérature – le plus souvent d’ailleurs restreints au seul corpus oratoire de Bossuet – en mettant en évidence la dimension mondaine qui en informe la production et la réception première.

Thèse réalisée sous la direction des Prof. Claude Bourqui (Université de Fribourg) et Anne Régent-Susini (Université Paris 3), soutenue en 2024.

Jean Lepautre, "Chaires de prédicateurs, nouvellement inventées et gravées" (1659), Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIe siècle, M. Préaud (éd.), Paris, BnF Éditions, vol. 12, Jean Lepautre, deuxième partie, 1999. -

Alizée Lombard - Le sentiment néologique : facteurs linguistiques et détection de l’innovation lexicale

Le sentiment néologique, défini comme notre capacité à déterminer intuitivement si un mot donné est nouveau ou non par rapport au lexique conventionnel d’une langue donnée, varie selon différents paramètres linguistiques et extralinguistiques. La thèse étudie les facteurs du premier type, en examinant notamment l’impact de la nouveauté formelle et de la régularité de la construction lexicale sur le sentiment néologique. Une série d’études expérimentales sont menées pour déterminer l’influence des deux types de propriétés dans la détection des néologismes sémantiques (créés par l’attribution d’un nouveau sens à un mot existant) ou morphologiques (créés par la construction d’un nouveau mot complexe). Le travail se penche, de manière secondaire, sur l’effet de la figure sémantique et du type de construction morphologique à l’oeuvre dans la néologie. Il apparaît que les néologismes sont fondamentalement hétérogènes dans leur capacité à déclencher un sentiment néologique, et que les propriétés linguistiques étudiées ont bien une contrepartie psychologique qui influence l’identification des néologismes. En particulier, les néologismes sont plus saillants lorsqu’ils ont une forme nouvelle que lorsqu’ils sont créés par extension sémnatique. La régularité, quant à elle, est négativement corrélée à la saillance néologique : plus le procédé de création d’un néologisme morphologique ou sémantique est régulier, plus le sentiment néologique généré est faible. Les résultats montrent par ailleurs que les néologismes sémantiques construits par métaphore sont plus saillants que ceux construits par métonymie, et que, dans le cas des néologismes dérivés, le type d’affixe interagit avec la productivité morphologique pour déterminer les variations du sentiment néologique.

Thèse réalisée sous la direction du Prof. Richard Huyghe (Université de Fribourg), soutenue en 2024. -

Yvonne Saaybi - Du concept de la maladie à l’esthétique du texte malade dans la littérature fin-de-siècle

La littérature de la seconde moitié du XIXème siècle se nourrit de pathologies. Le thème de la maladie n’est pas anodin puisqu’il traduit l’influence de l’expansion de la culture médicale et du positivisme sur la littérature à partir des années 1840. Notre travail de recherche aborde la « maladie littéraire » sous son aspect langagier et stylistique. La pathologie n’est étudiée ni en tant que thème faisant résurgence dans les œuvres littéraires, ni en tant que représentation scripturale de l’état de santé d’un auteur en fonction des catégories de la psychocritique définie par Charles Mauron. La maladie – telle que représentée dans le discours médical contemporain à la production littéraire décadentiste – est plutôt analysée en tant que matrice de « dés-organisation » de certains textes dont le tissu littéraire épouse les dysfonctionnements du pathologique. L’objet de notre étude est donc le texte considéré comme un « corps » malade, d’autant plus que le sens gît essentiellement dans les mots et dans la matière littéraire. Notre corpus est constitué de romans et de nouvelles appartenant au décadentisme français, ou présentant une sensibilité propre à l’esthétique fin-de-siècle. Nous nous intéressons aux œuvres de Joris-Karl Huysmans (Sainte Lydwine de Schiedam, A Rebours, Là-Bas), de Jean Lorrain (Monsieur de Phocas, Sonyeuse, Contes d’un buveur d’éther), de Rachilde (La Tour d’amour, L’Animale, La Marquise de Sade, Monsieur Vénus), de Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly (Les Diaboliques) et d’Octave Mirbeau (Le Jardin des Supplices).

Thèse réalisée sous la direction du Prof. Michel Viegnes (Université de Fribourg), soutenue en 2022.

Publication : L’Esthétique du texte malade dans la littérature française fin-de-siècle, Classiques Garnier, coll. « Lettres modernes Minard », 2025. -

Nina Muggler - La France en mouvement. L'"enjeu national" dans les émulations poétiques collectives sous le règne de François Ier

Ce projet de thèse aimerait proposer une première étude synthétique sur les enjeux dramaturgiques et poétiques de la comédie humaniste française. Pour ce faire, il s’agit d’une part de se pencher sur un corpus étendu, incluant à la fois des comédies dites « irrégulières » et des traductions françaises, en plus du corpus canonique établi par les premiers théoriciens de la comédie humaniste à la fin du XIXe siècle. D’autre part, cette thèse aura pour ambition de renouveler l’approche de ce genre, et de dépasser les questions de personnages-types, d’intrigue amoureuse et de « comédie-miroir », grâce à l’étude de la poétique et de la dramaturgie des comédies humanistes. Il s’agira de traiter avant tout de questions propres au théâtre, à savoir la construction de l’intrigue au sens large, la composition dramatique des comédies (actes, scènes), leur horizon d’attente dramaturgique ou encore leur scénographie.

Thèse en cotutelle avec l’Université de Lyon 2 (prof. Michèle Clément), soutenue en 2021.

Publication : « Bon pays de France ». Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier, Genève, Éditions Droz, 2023. -

Sophie Jaussi - "Il était deux fois". Philippe Forest écrivain-professeur : l’entaille du roman dans le bois du savoir

Cette thèse examine l’œuvre de Philippe Forest au prisme d’une figure, celle de l’écrivain-professeur. Universitaire spécialiste des avant-gardes, de la modernité littéraire, de l’autofiction et du Japon, Forest est entré dans l’écriture littéraire par le deuil de sa fille, qui le contraint à trouver une langue rendant compte du violent remaniement épistémologique issu de cette expérience. À la croisée de l’érudition et de la fiction, investissant des domaines apparemment antinomiques, l’écrivain-professeur transcende l’opposition entre l’artiste et le savant, interrogeant la dialectique entre une écriture vouée à la transmission et une autre dont la visée serait d’abord poétique.

Mobilisant les outils de la sociologie de la littérature, de la psychanalyse et de la philosophie pour interroger ce que la littérature défait dans l’ordre du savoir figé, cette étude suit un parcours en trois étapes : elle décrit d’abord les champs littéraire et académique contemporains, examine les conditions d’une carrière d’écrivain-professeur, puis scrute la trajectoire de Forest ; elle se penche ensuite sur le rapport renouvelé à la connaissance, tant sur le plan des lectures que des dialogues entamés; elle tente enfin de saisir les modalités de construction d’une œuvre marquée par un ‘non-savoir’ issu du deuil, lequel affecte la théorie littéraire, le roman, la critique et l’enseignement.

Thèse réalisée sous la direction des Prof. Thomas Hunkeler (Université de Fribourg) et Tiphaine Samoyault (Paris 3), soutenue en 2020. -

Marine Borel - Les formes verbales surcomposées en français

Ma thèse de doctorat porte sur les formes verbales surcomposées en français (j’ai eu fait, j’avais eu fait, j’aurai eu fait, etc.).

Dans ma thèse (publiée en 2024 chez Peter Lang et disponible sur le site de la maison d’édition), je s’intéresse à la manière dont ces formes ont été évaluées par les grammairien·ne·s, qui, depuis le milieu du XVIe siècle, les ont tantôt louées pour leur contribution à la richesse et à la clarté de la langue française, tantôt condamnées pour leur redondance ou leur inélégance supposées ; je présente et discute les analyses, les hypothèses et les interprétations des linguistes qui s’y sont intéressé·e·s depuis l’étude pionnière du romaniste Lucien Foulet, publiée en 1925 ; mais le cœur de mon travail consiste en une analyse sémantique et morphologique détaillée de l’ensemble des formes surcomposées attestées, basée sur une collection de près de 7500 exemples authentiques, écrits et oraux, produits entre le XIIe et le XXIe siècle, tels que « on m’a eu invitée à des fêtes exotiques » ou « c’est eu arrivé qu’il me fasse la gueule pour un carré de chocolat » (exemples fribourgeois, 2016 et 2020).

Thèse réalisée sous la direction des Prof. Françoise Revaz (Université de Fribourg) et Denis Apothéloz (Université de Lorraine), soutenue en 2019.

Publication : Les formes verbales surcomposées en français, Lausanne, Berlin, Peter Lang, 2024.